我与钱玉岁总编辑之间的过节

2024-01-19 来源:你乐谷

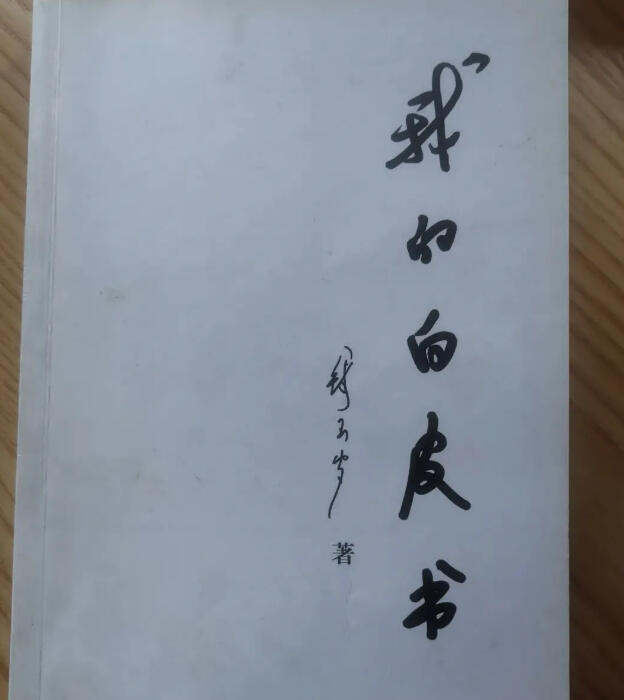

尽管我与钱玉岁老先生之间有过过节,我的记者美梦就曾跌碎在他的门槛上。但一直以来,我这个首任首席记者都深为供职的那家报社首任总编辑钱玉岁先生感到惋惜。他家学渊源、满腹经纶,拥有丰富的办学和办报经验,原本可以有名著流传后世的,可惜毕生精力与心血都给了新闻事业,仅留下一本薄薄的自印小册子《我的白皮书》,里面收集了他办学、办报的诸多原始史料。

1

钱玉岁的父亲是孙中山先生的贴身侍卫,后来在军中担任过要职,他给自己的六个孩子们按“中华x国万岁”取名字,钱玉岁排行最末,名字最后一个字自然为“岁”。我看到过钱先生保存他的哥哥,特别他的两位姐姐的照片,真正的民国美女。那种外表的美丽和溢自骨子里的高贵气质,远远赛过后来世面上常见到照片的张爱玲之流女子,堪与林徽因比肩。可惜他的姐姐们岁数不大就过世了,没时光做更多精彩的事情。

钱玉岁先生1961年从复旦大学新闻学系毕业,转战了好几家出版和新闻单位,极富有创新思想,行动能力又极强。上世纪八十年代初,他领头创办了全国第一所新闻刊授大学,学员遍布全国各地,多达两万多人,都是有志于献身新闻事业的人。我大学毕业分配到野外勘探石油,就曾在他创办的新闻刊授大学学习过,播下了热爱新闻的理想种子,受益非浅。九十年代初,钱玉岁先生领头创办了安徽省第一家面向市场的都市报《新安晚报》。报纸在他手里成了全国类似都市报的一面旗帜,培养出了一大批在业界极有影响力的名记者、名编辑。钱玉岁先生仅此两项国内首创、省内独创的新闻之举,在几乎没有资金投入的艰难情况下,白手起家取得了极辉煌的成就,无论是其现实意义,还是社会的深远影响力,都业已成为安徽新闻史、乃至中国新闻史上绕不过去的一道靓丽风景,注定要载入新闻史册的。

钱先生的老伴是名医生,一直照顾他生活起居。因病不幸去世后,钱先生连简单的生活也维持不好,后来病卧在床,更是难上加难。有一段时光,他连爬起来开窗的力气也没有,还是楼下老邻居每天上来给他家开窗,晚上关窗。有时中途有风雨,邻居不在家时,他只能卧听窗外风声,目睹大雨淋进窗内。就是在这种境遇下,他断断续续手写出一篇万字长文,记述《我家的辛亥革命》。《新安晚报》当时用三个整版篇幅刊发出来,成为辛亥革命纪念活动中轰动一时的好文章。连我们报社内部同仁都争相阅读,鼓噪着钱总要是将此写成一部著作或是一部电视连续剧,肯定是极有影响力的著作,世事风云、家国情怀、世道变迁都浓缩在钱家父子、兄弟姐妹身上,可歌可泣亦可读。可是,钱先生那时差不多用光了最后的一点力气,没过多久,钱先生生命的最后一束光也熄灭了。我跟报社同仁们去他家吊唁,心里五味杂陈。

他无论是出身还是经历都非常奇妙,又是满腹经纶的饱学之士,本可以有非常好的著作传世的,可他将生命的最后一束光都给了新闻事业,仅给人间留下了一本薄薄的自印小册子《我的白皮书》。

他在这本自印的小册子前写了篇《自序》,开头写道:

“

岁月不居,往事历历。搞了一辈子新闻,总想留下一点什么。新闻是历史的刻痕,虽然有一定的价值,但毕竟是易碎品,值得留存的并不多,何况曾经的那段荒唐年代写的‘假大空’,更不值一提。于是,我打消了汇编作品的念头。

”

像他这样上个世纪六十年代初毕业于中国新闻学系最好的复旦大学,又是安徽新闻史上一代报界奇人、领军人物,回首自己一生的新闻生涯时,收拾曾经倾注过才华与心血写出来的那些作品,不免有些黯然神伤,亦如他悄然离别人世,我们忆起他时不免有些黯然神伤一样。

1

钱玉岁的父亲是孙中山先生的贴身侍卫,后来在军中担任过要职,他给自己的六个孩子们按“中华x国万岁”取名字,钱玉岁排行最末,名字最后一个字自然为“岁”。我看到过钱先生保存他的哥哥,特别他的两位姐姐的照片,真正的民国美女。那种外表的美丽和溢自骨子里的高贵气质,远远赛过后来世面上常见到照片的张爱玲之流女子,堪与林徽因比肩。可惜他的姐姐们岁数不大就过世了,没时光做更多精彩的事情。

钱玉岁先生1961年从复旦大学新闻学系毕业,转战了好几家出版和新闻单位,极富有创新思想,行动能力又极强。上世纪八十年代初,他领头创办了全国第一所新闻刊授大学,学员遍布全国各地,多达两万多人,都是有志于献身新闻事业的人。我大学毕业分配到野外勘探石油,就曾在他创办的新闻刊授大学学习过,播下了热爱新闻的理想种子,受益非浅。九十年代初,钱玉岁先生领头创办了安徽省第一家面向市场的都市报《新安晚报》。报纸在他手里成了全国类似都市报的一面旗帜,培养出了一大批在业界极有影响力的名记者、名编辑。钱玉岁先生仅此两项国内首创、省内独创的新闻之举,在几乎没有资金投入的艰难情况下,白手起家取得了极辉煌的成就,无论是其现实意义,还是社会的深远影响力,都业已成为安徽新闻史、乃至中国新闻史上绕不过去的一道靓丽风景,注定要载入新闻史册的。

钱先生的老伴是名医生,一直照顾他生活起居。因病不幸去世后,钱先生连简单的生活也维持不好,后来病卧在床,更是难上加难。有一段时光,他连爬起来开窗的力气也没有,还是楼下老邻居每天上来给他家开窗,晚上关窗。有时中途有风雨,邻居不在家时,他只能卧听窗外风声,目睹大雨淋进窗内。就是在这种境遇下,他断断续续手写出一篇万字长文,记述《我家的辛亥革命》。《新安晚报》当时用三个整版篇幅刊发出来,成为辛亥革命纪念活动中轰动一时的好文章。连我们报社内部同仁都争相阅读,鼓噪着钱总要是将此写成一部著作或是一部电视连续剧,肯定是极有影响力的著作,世事风云、家国情怀、世道变迁都浓缩在钱家父子、兄弟姐妹身上,可歌可泣亦可读。可是,钱先生那时差不多用光了最后的一点力气,没过多久,钱先生生命的最后一束光也熄灭了。我跟报社同仁们去他家吊唁,心里五味杂陈。

他无论是出身还是经历都非常奇妙,又是满腹经纶的饱学之士,本可以有非常好的著作传世的,可他将生命的最后一束光都给了新闻事业,仅给人间留下了一本薄薄的自印小册子《我的白皮书》。

他在这本自印的小册子前写了篇《自序》,开头写道:

“

岁月不居,往事历历。搞了一辈子新闻,总想留下一点什么。新闻是历史的刻痕,虽然有一定的价值,但毕竟是易碎品,值得留存的并不多,何况曾经的那段荒唐年代写的‘假大空’,更不值一提。于是,我打消了汇编作品的念头。

”

像他这样上个世纪六十年代初毕业于中国新闻学系最好的复旦大学,又是安徽新闻史上一代报界奇人、领军人物,回首自己一生的新闻生涯时,收拾曾经倾注过才华与心血写出来的那些作品,不免有些黯然神伤,亦如他悄然离别人世,我们忆起他时不免有些黯然神伤一样。

这是我见过最美的素人

这是我见过最美的素人